新入社員が安心して仕事に取り組める環境を整えることは、配属先の上司の重要な役割です。

しかし、実際には日々の業務に追われ、十分なフォローの時間を取るのが難しいのが現実でしょう。

当社が実施した意識調査によると、「新入社員時代、上司や先輩に質問したいタイミングで質問できていたか?」という問いに対して、「満足できていた」と答えたのはわずか18.2%。つまり、約8割の社員が質問したい時にできなかった経験を持っていることがわかりました。

しかもその影響は大きく、約1割が「入社を後悔し、異動や離職を考えた」と回答しています。

この記事では、新入社員が質問しづらい理由と、質問しやすい職場環境を作るためのポイントについて解説します。

【この記事の根拠となる調査の概要】

調査方法:インターネット調査

調査期間:2024年3月25日〜同年3月26日

有効回答:現在も勤続中の、新卒入社5年目までの会社員110名

目次

新入社員が質問しにくい理由

新入社員が困った時に上司や先輩に相談できない理由は、大きく分けて次の3つです。

● 接触回数の問題――上司・先輩と顔を合わせる機会が少ない

新入社員と直属の上司・先輩が、常に一緒に行動できる職場ばかりではありません。

上司や先輩は外回りや会議で不在がちという環境に置かれている新入社員も多いようで、「上司や先輩が不在がちだったから」は質問できなかった理由の1位(39.0%)でした。

また、コミュニケーション手段を確立できないままコロナ禍のリモートワーク突入した世代の新入社員には、リモートワークで会えなかったことを理由に挙げる人も多かったです。

● 心理的なハードルの問題――上司・先輩に対する遠慮がある

「上司や先輩が忙しそうだったから」という新入社員も、28.0%に上りました。

面と向かって断られたわけではなくても、忙しそうな様子を見るだけで新入社員は遠慮して声をかけるタイミングを失ってしまうようです。

また、「上司や先輩の人間性がわからなかったから」と答えた新入社員も約25%おり、関係性が構築できていないと声をかけづらいこともわかりました。

● 組織体制の問題――誰に聞けばいいかわからない

そもそも「誰に聞けばいいかわからなかった」という回答も、20%弱とかなり高い割合でした。

部署内のメンバーの役割を説明できていない、いろんな人がバラバラに指示を出している、など、新入社員を混乱させてしまっている環境があることが伺えます。

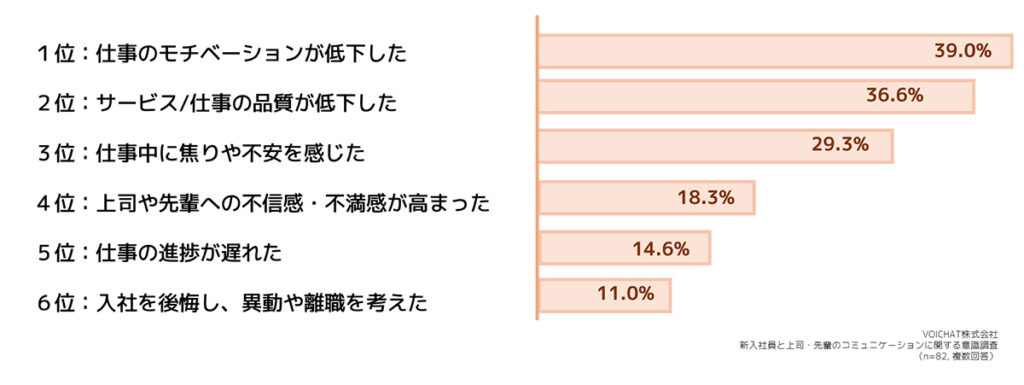

質問できないことが引き起こす悪影響

配属直後の新入社員の生産性が低くても、組織全体にすぐに影響があるわけではありません。

そのため、「徐々に慣れてくるはず」と対応を後回しにしてしまいがちです。

しかし、「質問できないこと」が与える影響は非常に大きく、主に以下の3要素が低下することがわかっています。

● モチベーションの低下

聞きたいときに質問ができなかったことの影響としてもっとも多かったのが、「モチベーションが下がった」という回答です。新しい環境で挑戦したい、会社の役に立ちたいという新入社員のフレッシュなやる気は、目の前にある課題が解決されないことでしぼんでしまうのです。

● 品質の低下

2番目に多かった「サービス/仕事の品質が低下した」は、36.6%。わからないことだらけの新入社員は質問できないことで手が止まってしまい、任された仕事への影響が大きいことが伺えます。

「仕事の進捗が遅れた」も約15%いました。

● エンゲージメントの低下

「上司や先輩への不信感・不満感が高まった」と答えたのは、18.3%でした。状況的に致し方ないとわかったとしても、困ったときに応えてくれない上司や体制を整えてくれない会社への不満は募ってしまうということです。

さらには、「入社を後悔し、移動や離職を考えた」とも回答しています。

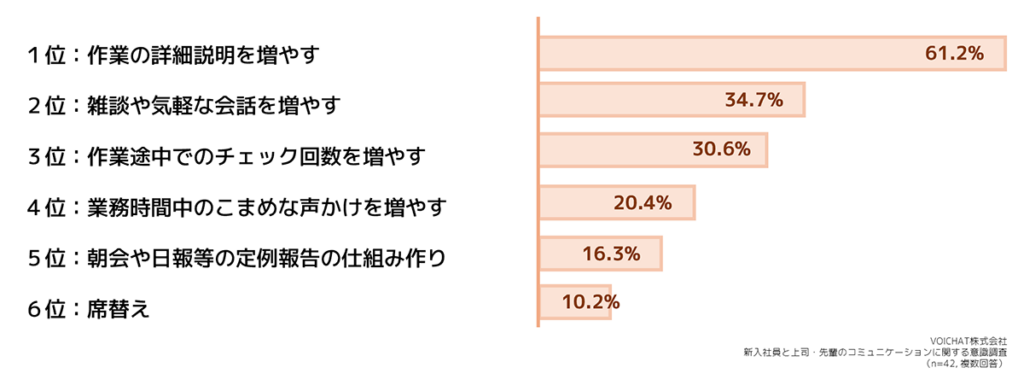

質問できない状況を改善するための効果的な方法

調査によると、新入社員の環境を改善する努力をした職場は半数以上。その中で、新入社員が効果を感じたのは上記のような対策でした。

それぞれ、質問できない理由である「接触回数の問題」「心理的ハードルの問題」「組織体制の問題」への対策に大別されます。

● 接触回数の少なさへの対策――詳細説明を増やす

上司や先輩が講じた対策のうち、61.2%が効果を感じたと答えたのが「作業の詳細説明を増やす」でした。顔を合わせたタイミングでできるだけ詳細に教えることは、非常に高い即効性があるようです。

● 心理的ハードルへの対策――声かけを増やす

新入社員側はつい遠慮してしまうため、上司や先輩の側から意識的に声かけをする、作業途中でのチェックや確認を増やすといった、質問の機会を作る工夫も効果が高いことがわかりました。

● 組織体制の整備――配席を見直し、課題をを全体に共有する

非常に基本的なことですが、約1割が「席替え」に効果があったと答えています。

新入社員の座席が「とりあえず空いている席」になるケースは多いですが、新入社員のフォローに最適な配席を検討することは、組織体制の見直しにもつながります。

また、朝会や日報のような定例報告にも効果があったと回答しています(16.3%)。

確実に質問できる機会になるだけでなく、チーム全体に課題を共有することで、誰が何を担当しているのかという組織内の役割分担も把握できるようになるでしょう。

ストレスなく質問できるようにするための根本解決

ここまで、質問できない理由とその対策について述べてきました。

挙げた対策はどれも効果のありますが、残念ながら「根本的解決」とまでは言えません。

詳細説明を増やすことは、あくまでも「質問自体を減らす」ためですし、上司や先輩からの声かけには、質問のタイミングが上司・先輩側の都合になりがちという問題が残ります。

また、組織体制の整備に関しては、あくまでもフォロー体制の見直しです。

● 質問しても良い状況であることを示す

実際には新入社員の話を聞ける状況であるのに、新入社員側が「忙しそうだから」と勝手に遠慮してしまう。そんな無駄なすれ違いをなくすには、「今話せるかどうか」を可視化できる仕組みが必要です。

ステータスを共有できるコミュニケーションツールなど、SssSの導入も有効です。

● 気軽な会話で心理的な距離を縮める

新入社員が遠慮する理由は、どんな人かわからないことや年の差であることもあります。

気軽な会話を増やして心理的距離を縮めることで話しかけやすくなったり、ランチタイムや会議前後の移動中に質問や相談をしやすくなったりします。

● 1on1で話す機会を設ける

相談したい内容によっては、人目が気になることもあるでしょう。また、「こんな質問をしていいのか」という自信のなさから、人前では質問しづらいこともあります。

毎日である必要はありませんが、定期的に1on1で質問・相談できる機会をつくることも大切です。

● 質問力の上がるフィードバックをする

経験の浅い新入社員は、そもそも何がわからないのかの理解や言語化ができていないこともあります。

上司や先輩から適切なフィードバックをもらうことで、「5W1H」や「事実・意見・仮定」の切り分けを明確にして伝える習慣がつき、新入社員の質問力が上がります。

生産性の高い質疑応答ができると双方のストレスが軽減され、質問しやすい雰囲気になります。

社内コミュニケーションをアップデートする機会に

困ったことがあればすぐに「ちょっといい?」と聞ける風土があれば、課題解決と意思決定が加速し、相互理解も促進されてチームパフォーマンスが向上します。

そのためにはチャットだけでなく、いつでも声をかけ合える同期コミュニケーションが取れる環境整備が必要です。

しかし、「だから、オフィス出社が最善!」と結論づけるのは少し短絡的です。

リモートワークを希望する人はコロナ禍が収束しても依然として増えていますし、今回の調査でも、カメラなしで話せるボイスチャットの利用には半数以上の新入社員が興味を示す結果となりました。

今の時代、「直接話すこと」は、必ずしも「対面で会うこと」を意味しているわけではないのです。

また、対面にこだわらないことで、コミュニケーションの選択肢も増えるでしょう。

新入社員の参画は、社内コミュニケーションをアップデートする絶好の機会になります。

1クリックで話せる音声プラットフォーム「VOICHAT(ボイチャ)」

わたしたちVOICHAT株式会社が提供している「VOICHAT」は、場所や立場を超えて、いつでもどこでも「ちょっといい?」と声をかけ合えるコミュニケーションツールです。

物理的に離れていても相手の状況がわかり、声をかけてもよいかどうかが一目瞭然。シンプルでミニマムながら、チームメンバーの存在を感じながら働けるUIにもなっています。

新入社員のフォローにも、ぜひお役立てください。