自然災害や感染症、サイバー攻撃など、現代の企業や自治体は、想定外の事態に直面するリスクにさらされています。こうした中で、事業や行政サービスを止めず、被害を最小限に抑えるための「BCP(事業継続計画)」の重要性が高まっています。

本記事では、BCP対策の基本から策定・運用、最新動向、業種別事例、そしてBCMへの進化までを包括的に解説し、企業や自治体が直面する課題とその解決策を示します。

また、コロナ禍を経て在宅勤務を活用したBCP対策を検討している企業が増えていることから、リモートワークの知見を積み重ねてきたわたしたちならではのアドバイスも併せてご紹介します。

目次

BCP対策の基本理解とその重要性

BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)は、いまや単なる危機管理の手段ではなく、組織の信頼性と競争力を支える基盤でもあります。まずは、BCPの基本概念と、その重要性が高まっている社会的背景を整理します。

BCPとは?その定義と目的

BCPとは、自然災害や感染症、サイバー攻撃などの不測の事態によって事業活動が中断した場合に、重要業務を継続または早期復旧するための計画を指します。

その目的は、人的・物的被害の最小化だけでなく、組織としての社会的責任の履行も含まれます。特に企業では、顧客・取引先・株主といったステークホルダーへの信頼維持が重要であり、自治体では住民の生命と生活を守る責任があるからです。

つまりBCPは、単なる緊急対応マニュアルではなく、組織の耐性を高める取り組みでもあるのです。

なぜBCP対策が必要なのか?背景と社会的意義

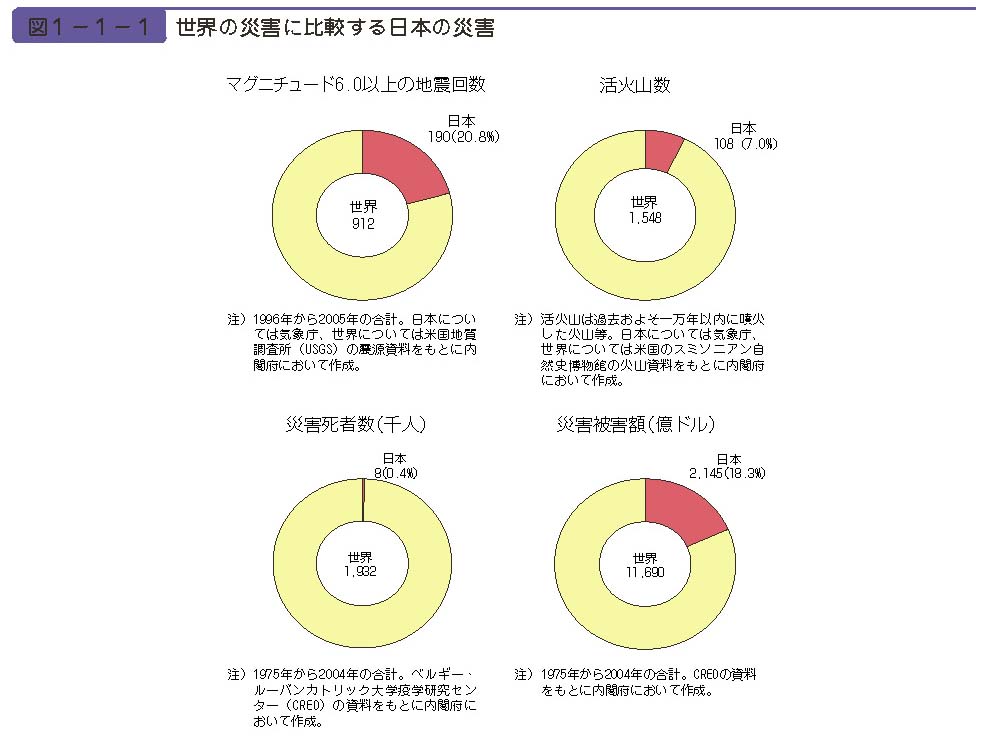

上に紹介したデータでもわかるように、日本は世界有数の災害多発国です。内閣府のデータによれば、世界全体のM6以上の地震の約20%が日本周辺で発生しています。気候変動に伴い、台風や集中豪雨の被害額も、年々増加傾向にあります。

災害や感染症により自治体や企業がダメージを受けることで、地域経済に大きな影響が及ぶことはいまや誰もが知るところでしょう。

企業や自治体のBCP対策は、経済活動と地域社会の安定を守るための公共的役割も担っているのです。

大規模災害だけでなく、日常的なリスクにも備える意義

BCP対策というと、地震や洪水といった大規模災害やパンデミックを想定したもの、という印象を持たれる方も多いでしょう。しかし、せっかく計画を策定するのであれば、非常時だけでなく日常の業務でも活用できる内容にしておくことが重要です。

例えば、

- 介護や育児、病気による突発的な人手不足への対応

- インフルエンザや新型コロナの流行期における罹患リスクの軽減

- 猛暑時の熱中症リスク軽減

といった日常的なリスクも、BCPの視点で考えることができます。

こうした観点を計画に盛り込むことで、継続的に使い続けられる実効性のあるBCPになります。

特にリモートワークを組み込んだ体制は、これらのリスクを低減しつつ平常時の働き方の柔軟性も高められる点で有効です。

BCP対策の策定プロセス

実効性のあるBCP計画にするためには、具体的かつ戦略的な計画策定が必要です。

この章では、計画立案の流れや重要な要素、そしてリスク評価・優先順位付けについて解説します。

BCP策定のステップと重要な要素

BCP策定は以下のステップで行うのが一般的です。

1. 基本方針の策定

経営理念・組織の使命・対象となるリスク範囲を明確にします。

2. リスクの洗い出しと評価

自然災害、人為的リスク、設備障害、サイバー攻撃、感染症などを網羅的に洗い出します。

3. 重要業務の特定と優先順位付け

復旧の優先度を定め、復旧目標時間(RTO)や復旧目標地点(RPO)を設定します。

4. 復旧戦略の策定

代替拠点、予備設備、外部委託先との契約など具体策を決定します。

5. 計画書の作成

連絡体制、役割分担、行動手順を明文化します。

6. 訓練と見直し

定期的に訓練を行い、改善点を反映します。

リスク評価と優先順位付けの方法

どのリスクにどう備えるかは、発生頻度と影響のバランスを踏まえて調整します。例えば、「年1回以上の頻度で起こり得る軽微なIT障害」と「50年に1度で甚大な被害をもたらす大地震」では当然備え方が変わります。

また、業務の優先順位付けでは、生命・安全に関わる業務>収益や基幹機能に関わる業務>長期的価値に関わる業務の順で検討するのが一般的です。

復旧戦略におけるリモートワークの有用性と注意点

復旧戦略を策定する際には、代替拠点や予備設備の確保が欠かせません。理想をいえば、代替拠点を複数に分散しておくことが望ましいですが、費用や運用負担の面から現実的には難しい場合もあります。

その点、社員が自宅やサテライトオフィスから業務を継続できるリモートワーク体制は、比較的低コストで柔軟性の高い代替手段といえます。但し、従業員の自宅環境に過度に依存するのではなく、必要な機材や通信環境の整備を会社側でどう支援するかを検討する必要があります。

BCP対策の運用と改善

BCP計画の実効性を維持するためには、策定後の運用が重要です。

この章では、現場で直面しがちな運用課題とその解決策について解説します。

定期的な訓練と教育を行う

BCPの実効性は訓練の質と頻度に比例します。組織のメンバー全員がBCP計画の内容を把握し、緊急時に即時対応可能な状態にしておく必要があるからです。

定期的な訓練はもちろんのこと、新人研修や管理職研修にもBCP教育を組み込み、BCP計画を「生きた知識」として維持することが重要です。

また、実際に大災害が発生した場合には、オフィスに集まることができないケースも多いです。オンライン会議やチャットツールを使い、物理的に離れていても迅速に連絡・意思決定できるリモートワーク体制での訓練も実施しておきましょう。

形骸化を防ぐ見直しを行う

策定したBCP計画は定期的に確認しないと形骸化し、いざというときに活用できなくなる恐れがあります。以下のような対策で、有効性の維持に努める必要があります。

- 組織環境への適合:拠点変更や人員構成の変化に応じた調整を行う

- IT環境の更新対応:システムやツールの導入・利用状況に応じて、計画を最適化する

- 最新事例の反映:他社や他自治体の被災事例や対策を分析・活用する

コストと効果のバランスを最適化する

代替拠点の確保や非常用設備の導入は高コストです。一方、大規模災害等でダメージを受けると、組織の存続が危ぶまれる事態になります。予算配分は財政状況によって変動するため、費用対効果を踏まえ、自社にとって最適なバランスで見直していく必要があります。

進化するBCP対策

BCPは単なる計画書としての役割に留まらず、組織全体のリスク対応力を高め、平常時の業務効率化や競争力向上にも貢献します。本章では、BCPからBCMへの移行と、デジタル技術を活用した最新のBCP対策の方向性について解説します。

BCPからBCM(事業継続マネジメント)への進化

BCM(Business Continuity Management)は、BCP策定から運用、教育、改善までを包括的に管理する枠組みのことです。BCPが「計画書」であるのに対し、BCMは「継続的な仕組み」です。

BCMを導入することで、組織全体にリスク対応の文化を根付かせることが可能となり、平常時の業務効率化や競争力向上にもつながります。

また、BCMを国際規格であるISO 22301(Business Continuity Management System:BCMS)に準拠して構築すると、より高度な管理体制が確立でき、海外取引先や取引先企業からの信頼性が向上するメリットがあります。

デジタル技術による次世代BCP対策

現代のBCP対策では、デジタル技術の活用が不可欠です。

例えばAIによる災害予測モデルは、過去の気象データや地形情報をもとに被害規模を事前にシミュレーションし、BCP計画に関連する対応活動の最適化を支援します。IoTは工場やビルの構造健全性をリアルタイムで監視し、異常が発生した際には自動でアラートを発することで、迅速な対応と被害最小化を可能にします。

また、クラウド技術やサービスを活用することにより、物理的な被害を受けずにデータを保管でき、被災地外からでも業務を継続することが可能です。特に、多拠点展開する企業や自治体では、拠点間でデータやシステムを共有することで、どこからでも復旧作業を行える点が大きな利点となり、BCP計画の実効性を大幅に高めます。

リモートワーク環境の整備によるBCP対策

コロナ禍以降、リモートワークがBCPの有効な施策として定着しつつあります。社員が自宅や遠隔拠点から業務を継続できる体制があることで、重要業務の停止リスクを大幅に低減できるからです。

リモートワーク・ハイブリッドワークを前提にBCPを設計することで、従来のオフィス中心型BCPよりも柔軟で迅速な対応が実現し、組織全体のレジリエンス向上につながります。

BCP対策の成功に向けたまとめ

これからの時代、気候変動やサイバー攻撃、感染症など予測困難なリスクがさらに増大していくことが予想されます。よりデジタル化・高度化させたBCMの枠組みを組織全体に浸透させることが、企業・自治体の持続可能性を左右するでしょう。

経営層のリーダーシップと現場の実行力の強化と連携をはかることで、「策定・訓練・改善」の3つを基本を維持・更新していく体制が不可欠です。

わたしたちは自らの経験から、日常的にリモートワークを取り入れることが、非常時に組織を守る大きな力になると実感しています。BCP対策を考える際には、オフィスに依存しない働き方をひとつの有力な選択肢として検討してみてください。

付録:BCP取組状況セルフチェック

以下は、中小企業庁のサイトに掲載されているBCP取組状況チェックです。

大企業であっても部署やチーム単位の対策を評価する際には参考になりますので、まずは今の状況をチェックしてみてください。

人的資源

☐ 緊急事態発生時に、支援が到着するまでの従業員の安全や健康を確保するための災害対応計画を作成していますか?

☐ 災害が勤務時間中に起こった場合、勤務時間外に起こった場合、あなたの会社は従業員と連絡を取り合うことができますか?

☐ 緊急時に必要な従業員が出社できない場合に、代行できる従業員を育成していますか?

☐ 定期的に避難訓練や初期救急、心肺蘇生法の訓練を実施していますか?

物的資源(モノ)

☐ あなたの会社のビルや工場は地震や風水害に耐えることができますか? そして、ビル内や工場内にある設備は地震や風水害から保護されますか?

☐ あなたの会社周辺の地震や風水害の被害に関する危険性を把握していますか?

☐ あなたの会社の設備の流動を管理し、目録を更新していますか?

☐ あなたの会社の工場が操業できなくなる、仕入先からの原材料の納品がストップする等の場合に備えて、代替で生産や調達する手段を準備していますか?

物的資源(金)

☐ 1週間又は1ヵ月程度、事業を中断した際の損失を把握していますか?

☐ あなたは、災害後に事業を再開させる上で現在の保険の損害補償範囲が適切であるかどうかを決定するために保険の専門家と相談しましたか?

☐ 事前の災害対策や被災時復旧を目的とした融資制度を把握していますか?

☐ 1ヵ月分程度の事業運転資金に相当する額のキャッシュフローを確保していますか?

物的資源(情報)

☐ 情報のコピーまたはバックアップをとっていますか?

☐ あなたの会社のオフィス以外の場所に情報のコピーまたはバックアップを保管していますか?

☐ 主要顧客や各種公共機関の連絡先リストを作成する等、緊急時に情報を発信・収集する手段を準備していますか?

☐ 操業に不可欠なIT機器システムが故障等で使用できない場合の代替方法がありますか?

体制等

☐ あなたの会社が自然災害や人的災害に遭遇した場合、 会社の事業活動がどうなりそうかを考えたことがありますか?

☐ 緊急事態に遭遇した場合、あなたの会社のどの事業を優先的に継続・復旧すべきであり、 そのためには何をすべきか考え、実際に何らかの対策を打っていますか?

☐ 社長であるあなたが出張中だったり、負傷したりした場合、 代わりの者が指揮をとる体制が整っていますか?

☐ 取引先及び同業者等と災害発生時の相互支援について取り決めていますか?

【評価】

3個以下:

今、緊急事態に遭遇したら、あなたの会社の事業は長期間停止し、廃業に追い込まれるおそれが大です。 本指針に沿って、一からBCPの策定・運用に取り組んで下さい。早急にできることから始めて下さい。

15個以下:

緊急時に備える意識は高いようですが、まだまだ改善すべき点が多いといえます。 本指針に沿って、実践的なBCPを策定し、平常時から運用を進めることが必要です。

16個以上:

あなたの会社では、BCPの考え方に則った取組みが進んでいるようです。 本指針に沿って、会社のBCPをチェックし、より強力なものとすることが望まれます。

(出典)中小企業庁:1.3 BCP取組状況チェック