チャットボットは今や多くの企業に導入され、顧客対応の自動化・効率化に活用されています。

しかし、実際には「なかなか答えにたどり着けない」「会話がかみ合わない」という声が多いのが現状です。

不評の理由としてよく挙げられるのは「回答の精度の低さ」ですが、実は回答までの手間や無機質な回答、場違いな応答も、顧客満足度を下げる大きな要因になります。

つまり、チャットボットでいかに自然な会話を実現できるかが、非常に重要なのです。

「それなら自然な対話ができるAI型チャットボットが良いのでは?」と考えるかもしれませんが、AIは費用面・リソース面ともにコストが大きく、誤回答のリスクもあるので導入は容易ではありません。

この記事では、事前に回答を用意するシナリオ型チャットボットで自然な会話を成立させるコツと、有人対応への連携を踏まえた顧客満足度向上の方法について解説します。

目次

シナリオ型チャットボットで「自然な会話」を成立させるには

シナリオ型チャットボットの、ユーザーからの問合せを適切に振り分けるためのシナリオを用意します。

決まった回答ではユーザーのと会話がかみ合わないと思われがちですが、丁寧に設計すればシナリオ型でも自然な会話を成立させることは可能です。

また、AIのように誤回答のリスクがないのもシナリオ型の大きなメリットと言えるでしょう。

シナリオ設計のポイントは、「実際の会話だったらどうか?」と具体的に想像すること。

小さな違和感が離脱や不信感につながるので、些細な表現こそ丁寧に設計する必要があります。

1.選択肢と階層はできるだけ5つ以内に収める

チャットボットのシナリオを設計においては、

- 選択肢の少ない簡潔な質問にするためには、階層(質問数)が増える

- 階層を減らすためには、1質問あたりの選択肢の数が増える

というジレンマがあります。

多すぎる選択肢も、深すぎる階層もユーザーの負担となり、離脱の原因になってしまいまいます。

選択肢の数も階層の深さも、ひとまず「多くても5つ以内」を目安とし、ユーザー体験を損なわないバランスを意識した設計が重要です。

2.質問に対する答えだけでなく、補足や確認のプロセスも含める

人が接客を行う際、機械的な回答で対応を終えることはほとんどありません。

例えば、「店舗で商品の売り場を聞かれる」といった単純な質問でも、状況によって「口頭で伝える」「案内する」「説明後に案内の要否を確認する」など対応は異なるはずです。

お客様にサービスを理解してもらいたい、より良い体験を提供したいという気持ちがあれば、対応の順序や補足説明の仕方に自然と工夫が生まれるのです。

ユーザーの潜在的なニーズを想像し、各ステップで適切な情報と導線を設計することで、問い合わせ体験の価値と満足度は向上します。

3.ネガティブな問い合わせにも配慮したトーンと表現にする

チャットボットのシナリオでは、汎用的なメッセージが繰り返し使用されることがよくあります。効率的な反面、細かなチェックが漏れやすく、文脈にそぐわない案内や不自然なトーンがそのまま残ってしまう可能性があります。

特に、クレームや不具合といったネガティブな問い合わせに対して、カジュアルな応答や営業的な案内を挿入してしまうと、ユーザーは自動応答であると理解していても、強い違和感や不快感を覚えてしまいます。

問い合わせ内容に応じて文章のトーンを調整する、定型的な営業案内のON/OFFを細かく判断するなど、細やかなシナリオが求められます。

シナリオ型チャットボット+有人サポートで顧客満足度が高まる

シナリオ型チャットボットは、用意されていない質問に答えることはできません。そこで効果を発揮するのが、有人対応との連携です。

自動対応のスピードと人間による柔軟な対応を組み合わせることで、顧客満足度の向上と対応コストの削減が同時に実現できます。

問合せフォームや電話への誘導は機会損失のリスクも

チャットボットが質問に対応できなかった場合、問い合わせフォームやメールアドレス、電話番号を案内して会話を終える設計が一般的です。

しかし、「今すぐ解決したい」と考えているユーザーは、会話を強制終了されることで熱量が冷めてしまいます。さらに、解決に至らなかったというネガティブな印象が残り、企業イメージの低下や購買機会の損失にもつながるリスクがあります。

有人対応へエスカレーションすることで、ホットリードを逃さないだけでなく、満足度と信頼の回復も期待できます。

有人対応に切り替える際のポイント

チャットボットから有人対応に移行するにあたっては、ユーザーとオペレーター双方への配慮が必要です。

以下の点に注意して設計してください。

1.チャット履歴をオペレーターに共有する

ユーザーが同じ説明を繰り返すことのないよう、チャットボットでの会話履歴をオペレーターに共有する仕組みが必要です。また、オペレーターがスムーズにお客様対応できるよう、オペレーターが会話履歴を把握しやすいUI設計も重要です。

2.有人対応の範囲を明確にしておく

チャットボットで解決できる質問や、問い合わせフォーム経由で後日対応可能な質問に、人間が即時対応する必要はありません。

あらかじめ対応領域を明確に定義し、チャットボットのシナリオ分岐で適切に振り分けられるように設計しましょう。

3.「いつでも有人対応できる導線」の要否を検討する

前項で挙げたように、有人対応は、運用負荷やコストを考慮して必要最小限に抑えるのが原則です。

しかし以下のようなケースでは、画面上に「スタッフと話す」といった導線を常設し、ユーザーが希望すればいつでも有人対応できる設計が有効です。

- チャットボットに不慣れなお客様が多い業種

例:高齢者向けサービス- 企業側に即時営業したいニーズがある業種

例:工務店、学習塾、美容関連、BtoBサービスなど高品質なチャットボットを維持するために必要なこと

今回はシナリオ型チャットボットでの自然な会話設計について解説しましたが、もちろん、AI型とのハイブリッド運用も効果的です。

定型的な質問に正確な答えを返せるシナリオ型にAIを組み合わせることで、自動回答できる範囲が広がり、オペレーターへの負荷を抑えながら顧客満足度を維持することが可能になるからです。

いずれにしても、チャットボットで自然な対話と適切な対応を実現するには、ユーザーの気持ちに寄り添う姿勢といったソフト面の意識と、継続的な改善ができる体制構築、十分なリソースの確保といったハード面の整備の両方が重要です。

違和感のない対話と正確な案内、必要に応じた有人サポートを提供し続けることが、顧客満足と企業価値の向上につながります。

VOICHATサポートの無料トライアルをお試しください

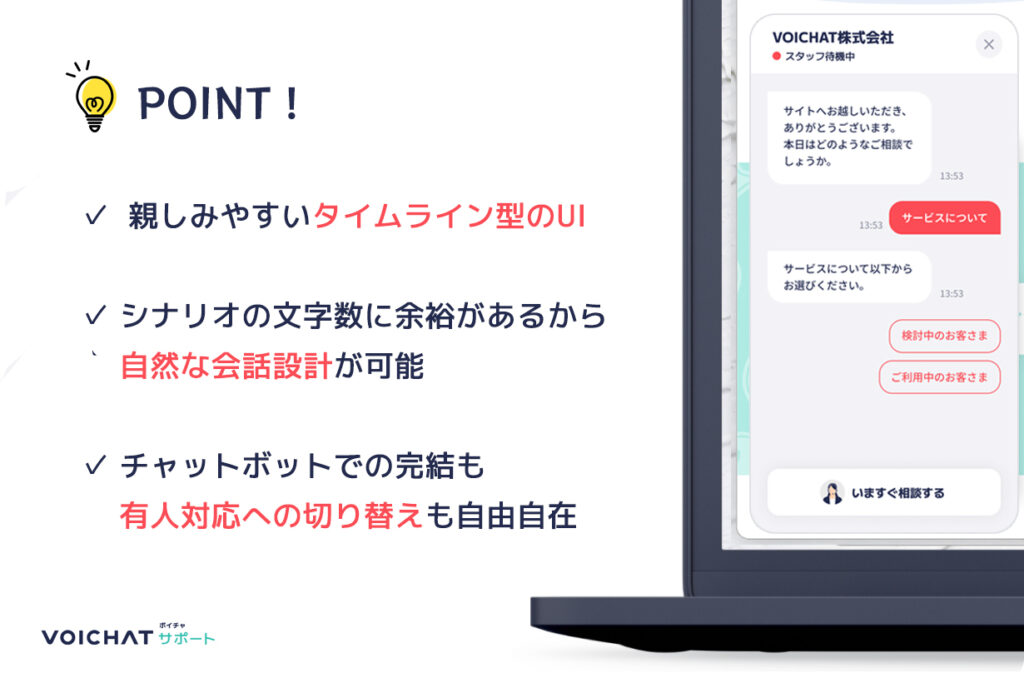

VOICHATが提供している「VOICHATサポート」は、Webサイト上でそのまま話せるシナリオ型のチャットボットです。

シナリオの文字数に余裕があり、選択肢や入力欄設置の自由度も高いので、自然な会話を設計できます。また、チャットボットから有人対応(チャット・音声通話)への切替もシームレスです。

さらにユーザー・オペレーターともに画面共有機能が使えるので、別途Web会議を設定する必要なくそのままサポートや商談を行えます。

有人対応役務の代行サービスも準備中ですので、ぜひお問合せください。

お問い合わせは、VOICHATサポートから

VOICHATサポートについてのお問い合わせも、VOICHATサポートで受け付けています。

営業時間中(平日9:00~12:00、13:00~18:00)であれば、サイト右下の「いますぐ相談」をクリックすることですぐに担当者とチャット・会話することができます。

ユーザーとしての使い勝手もご確認いただけますので、お気軽にご相談ください。

もちろん、お問合せフォームでも受け付けておりますので、ご都合の良い方法でお問合せください。